前记:黄士俊,男,四川资中县人,1934年7月出生,1950年10月参加工作,1953年12月入党,1994年8月退休,原驻农业部监察局正处级监察员。1952年参加上甘岭战役,所在连队荣立集体一等功。

时势造就英雄,时代呼唤英雄,中华民族英雄辈出。一次普通的信息采集,让我们发现了身边的英雄。让我们和英雄一起,再次走进“上甘岭”,追忆那段难忘的战争岁月。

走进“上甘岭”

文/王如龙 陈楠

信息登记引出的上甘岭

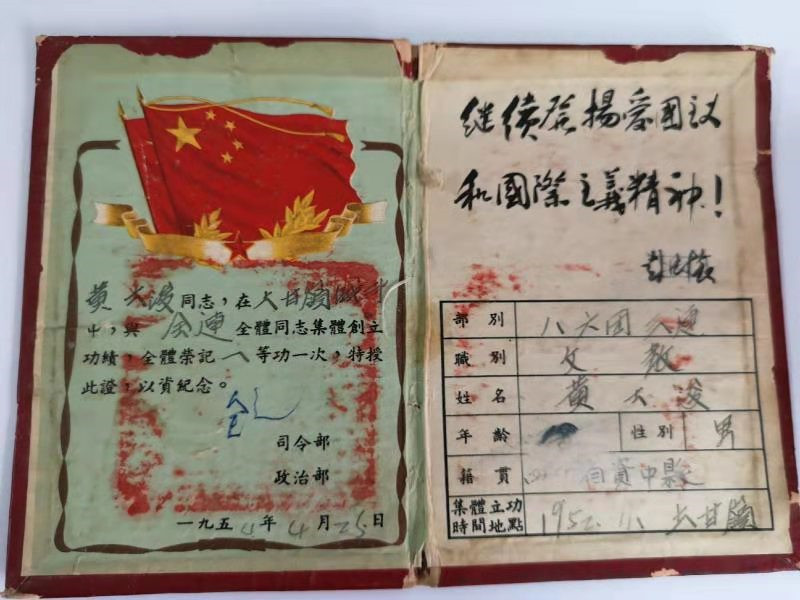

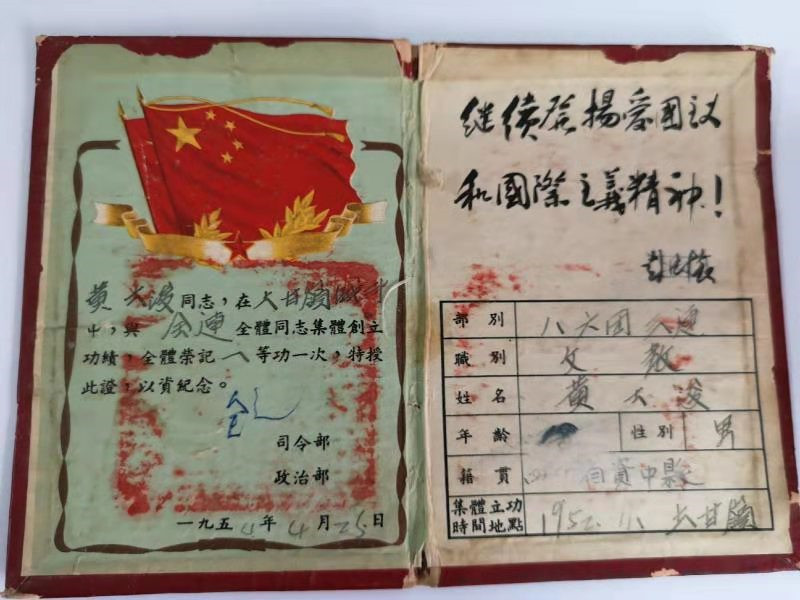

2018年年底的一天,根据退役军人事务部通知,农业农村部系统对所有退役军人进行信息采集登记。一位老同志拿出了本红色小证书,封皮为“中国人民志愿军集体立功纪念证”,立功级别为“全体荣记一等功”,时间地点为“1952年11月/上甘岭”。证书的主人是离退休干部局万寿路活动站一名普通的正处级退休干部——黄士俊,这张立功证书把我的思绪牵回了那个战争的岁月。

作为年轻一代,说起“上甘岭”,首先想到魏巍写的《谁是最可爱的人》,战士们奋勇杀敌的场景可歌可泣;电影《上甘岭》的主题曲,“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”所唱出的远在异国将士们对祖国亲人的思念;电影《英雄儿女》中,从王成“为了胜利,向我开炮”的定格到“烽烟滚滚唱英雄”的传诵……黄老作为那场战争的亲历者、见证者,本身就是英雄群体中的一员,更属于那个英雄的团队。

在黄老口中,“上甘岭”就是地图上一个名不见经传的小村,在597.9和537.7高地后面的山洼里,有十来户人家。战斗以15军主攻开始,打了十多天后12军加入,战斗扩大到战役规模,才以这个村命名为上甘岭战役。3.7平方公里的狭小战场,敌我双方投入总兵力近10万人,43天的敌我较量,伤亡人数巨大。以至于当我听闻“上甘岭”后,感到无比的震撼,想想电影画面和看过的历史资料,一度让我们感到窒息。

说起从军的过程,黄老脸上写满了自豪:1950年底,为响应毛主席“抗美援朝、保家卫国”的号召,16岁的他与同学一起报名参军。当别的部队唱着那首“雄赳赳气昂昂”令人振奋的歌曲跨过鸭绿江时,由于要躲避敌机轰炸和受过江条件限制,黄老和连队的战友们一起,是光着脚、卷起裤腿、踩着冰茬连夜趟过的鸭绿江。说起过江的经历,操着浓浓老家口音的黄老连叹“3月的鸭绿江水,真凉”!

鏖战上甘岭

刚聊起《上甘岭》电影,黄老打开了话匣子:大家从电影上所熟悉的上甘岭战役,最艰苦的坑道缺水场景是战役的第二阶段,而自己所参加的战斗,是第三阶段“反击固守”。黄老说,每次战斗,部队要按照主攻、助攻和预备队配置兵力,其所在29师是15军的预备队。

战斗正式打响是在10月14日,指挥作战的是秦基伟军长,主攻是15军的45师。先期是抗敌美七师进攻和表面阵地争夺, 24日阵地失守后开始进入坑道,到韩军2师加入时,45师部队已经损失过半,好多连队都打没了,兵员补充完了又打,有的连队都打光了两轮。

黄士俊所在的29师86团是从10月30日夜间开始参战,这是战役决定性大反击的标志,也使这场战役进入了恢复巩固阵地阶段。86团担负对597.9高地攻击,说到这里,黄老在纸上把阵地分布情况标注一下:上甘岭是这一片地域的统称,0号阵地在597.9高地的西北山梁上,位置至关重要,是敌我双方殊死争夺的目标,也正是黄继光堵枪眼的地方。10月19日晚上黄继光所在的135团2营夺取6、5、4号阵地,进攻0号阵地时受阻,部队打光了,营部的通信员黄继光都上了,最后用身体挡住了敌地堡的机枪眼英勇牺牲。

“在黄继光牺牲11天后,连队接到命令增援前沿坑道,于10月29日晚上潜入了597.9高地0号坑道。”说起战斗的经过,黄老连说残酷悲壮:“30日反击战斗打响,指导员赵庆乐在坑道中作了临战动员,部队就开始往外反击。”

冲锋开始后,连长匡君义刚出坑道口就挨了敌人一梭子,被抬回坑道;两个班刚从坑道出来,坑道口就被敌人的火力堵住了;敌人严密炮火封锁下,部队能进坑道就是胜利。有的连队还没进坑道,就被敌人炮火打掉了一半人。一班机枪姓赵的副射手,都快到坑道口了,让一颗炮弹给炸飞了,他再跑10来米就躲进坑道了,分分秒秒都在死人……

阵地被削平了,地面炸的太软了,敌人冲上来,扔出去的手榴弹只听到“扑扑”的声音,失去了原有的威力,为提高杀伤力,都是3个手榴弹捆到一块扔,有一个战士延时扔手榴弹,结果响在了手里……

指导员赵庆乐又带头冲锋!作为连队文教的黄士俊,亲眼看到1.8米高的赵庆乐被炮弹炸伤的瞬间(重伤后不明)。一排长赵勇、二排长梁国栋和三排长也相继倒下……黄老抑制不住内心的悲痛:“战场上冲在前面的,永远是干部,最先倒下的也是他们……”

副连长张洪山重伤后坚持指挥,是反击作战的实际指挥员。爆破组长邱宪章,第一个用手雷炸毁了敌人地堡。他和战士肖柱义、秦春生冲在最前边,好不容易运动到敌人的第二道铁丝网附近,敌人突然打起照明弹,随着机枪响起,肖柱义和秦春生牺牲在了山坡上,邱宪章迅速扑向敌人主堡用爆破筒炸毁了地堡,为后续部队冲击坑道和夺取胜利创造了条件……在连续炸毁三个敌堡后,被敌人打中牺牲。

二班战士李爱发连续炸掉三个敌堡后被敌人机枪打中后牺牲;紧跟在后面的战士刘永华虽已负伤,用手雷炸掉敌堡后,捡起敌人的手榴弹炸死几个敌人牺牲;炸毁敌堡的战士还有李仲方、范士先、韩占君、孟繁山、丁英辉……

五班长马洪福,在双腿炸断后,顽强地向山上爬行炸掉了敌人的一个地堡……9个战斗班长8人相继倒下,八班长王昌荣炸了2个地堡,成了唯一一个幸存的班长。说起战友们的举动,你说是毅力,是信念,是仇恨,都是,又不完全是,这种精神,是常人所不能够理解的。

电影《英雄儿女》中的原型,就出发生在紧挨着0号阵地的10号阵地。12军31师11月1日开始参战,91团8连战斗小组里只剩下朱有光和王万成,面对蜂拥而上的敌军,先是负伤的朱有光拉响爆破筒冲入敌群,爆炸的硝烟还未散去,王万成也抓起爆破筒扑向另一群敌军——他们就是日后影片《英雄儿女》中主人公王成的原型。

黄老说,战斗异常激烈残酷,一个班一次冲锋就所剩无几,但战士们仍一个接一个的前赴后继往前冲,从没见过那种慷慨赴死的情形,黄继光式的堵枪眼、拉响手榴弹手雷、持爆破筒与敌同归于尽、舍身炸地堡的烈士,真是一寸阵地一片血呀!

数字上甘岭

数字是个符号,也是对事件最真实的记录,更是历史的生动再现。

上甘岭战役历时43天,在3.7平方公里的阵地上,双方投入兵力近10万人,伤亡3万多人(我1.15万,敌1.9万人,双方比例1:1.6)。

战役结束后,黄老作为连队文教,和副连长张洪山一起在坑道里点着蜡烛,含着眼泪向上级写了36份报功材料,其中:邱宪章一等功,五班长马洪福和八班长王长勇二等功,三等战功的30多人,3连荣立集体一等功,并被志愿军司令部、政治部授予“攻必克、守必固”英雄的86团3连锦旗。

在大数字的背后,小的数字尽管微不足道,但更让人刻骨铭心。“连队参战时有155人,战斗结束后只有21人幸存,134名战友长眠在了那里!”从黄老口述的数字中,我的心灵再一次受到震撼和对英雄的深深敬意。

与黄老一起入伍同学中,有21人同期入朝,战争结束后回国只剩个位数。有一对同学,两人是姐弟俩,经历最为悲壮:弟弟廖先锋,入朝第一天就牺牲在敌人的飞机轰炸中;在1953年7月27日停战协定签定的前一天,随29师在东线元山执行防抗敌登陆任务的姐姐廖先淑,在清洗伤员绷带时被敌机发现而倒在机枪扫射下,距离停战仅一天……

说到这里,黄老痛斥着战争的无情!他边说边擦眼泪,嘴里连连说道:“很庆幸,我还活着。他们才是真正的英雄!”

永远的上甘岭

对于那场逝去的战争,留在黄老心底是对“上甘岭”的那份牵挂,是对“上甘岭”一举一动的倾情。女儿黄辉告诉我:1986年8月,黄老从新闻中得知老军长秦基伟访问朝鲜,亲自登上了597.9高地,到了0号阵地当年黄继光牺牲的地方,阵地上现在立起了两米多高纪念碑,碑身正对中国的一面写着“殉国烈士中国人民志愿军特级英雄黄继光同志永垂不朽”,老将军为烈士们献上一束山花。

得知这一消息,老人哭了,一宿都没睡好,直呼老领导没忘记我们,祖国没忘记牺牲在异国的英魂。“有机会我也去上甘岭烈士陵园,祭奠一下那里的战友!”这是黄老有生之年的最大心愿。

军旅作家张嵩山所著的《解密上甘岭》出版后,黄老便让女婿安永益第一时间买来这本书,从中找寻那段记忆。在书的不同页码或大事记中,黄老夹着不同尺寸的纸质注记。这圈圈点的注记和折页,既是对书中所述事实的认可,也是一名战争亲历者的补充。正如书的作者说的“再遥远的历史,一经解密,仍是新闻”一样,这段历史需要有人来为她解密,哪怕来的迟一点,也是对英灵先烈们的告慰。

转眼六十多年过去了,如果没有退伍军人信息登记,黄老的这段经历,可能永远埋没在历史的长河中,随着时间的流逝尘封在记忆里。作为当年参战人员幸存者之一,黄老捡拾起那段深刻的回忆,也带着我们共同回到了当年那战火纷飞的现场。

就让我们怀着对英雄的感激之情,再一次重温一下上甘岭战役中这些英雄的名字吧:战斗烈士黄继光、王万成、朱有光、孙占元、薛志高;战斗英雄胡修道、林炳远、马新年、牛保才、郝兴文、高良伦……这些英烈们的名字,值得每一个人赞扬和称颂,也值得我们一代代传颂下去!

说到最后,黄老心情很是振奋。习近平总书记强调:“共和国是红色的,不能淡化这个颜色”,这个提醒太及时、太深刻了!无数先烈们用鲜血染红了旗帜,我们今天的努力,就是实现他们所盼望向往、为之奋斗、为之牺牲的共和国,实现中华民族伟大复兴的中国梦。

(万寿路活动站)

提示信息

提示信息