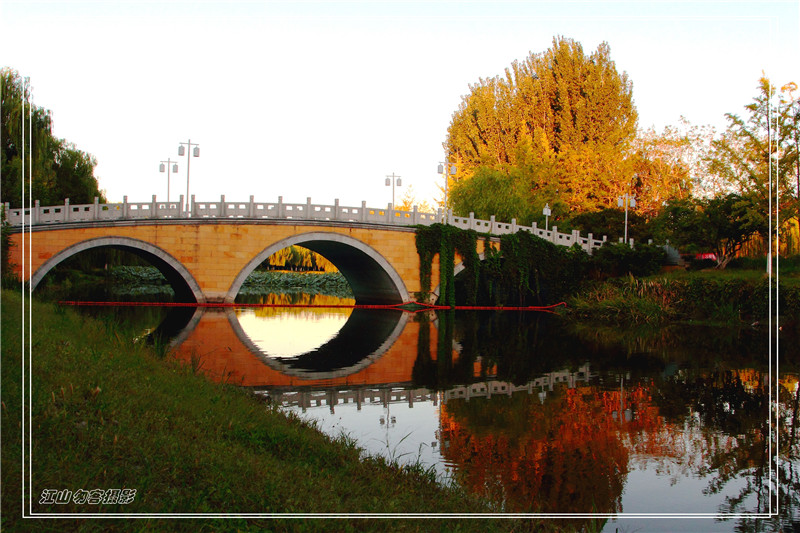

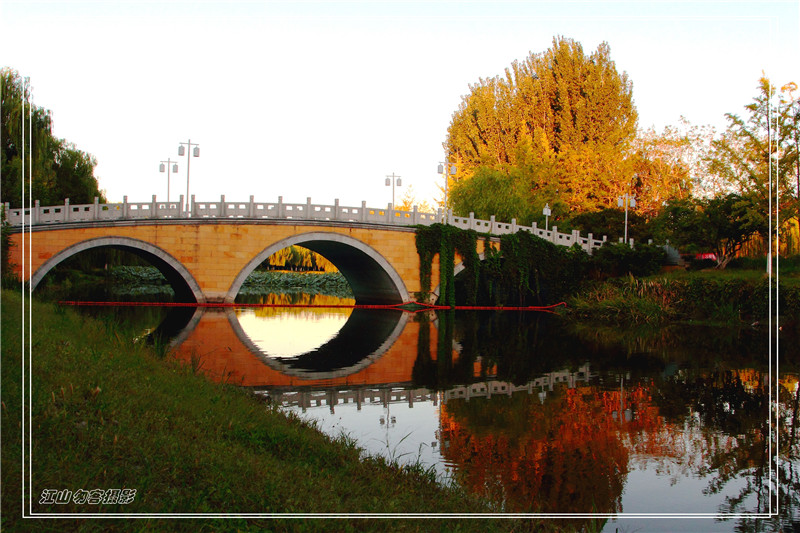

秋临悠悠运河水

文/谢远京

这是疫情发生后我第一次出门旅行,其实所行并不远,乘地铁到通州运河森林公园走了一趟。京杭大运河北京段,由通惠河和北运河组成。通州大运河森林公园就位于北运河两侧。

大运河有着2500多年的发展历史,春秋时吴国为伐齐国而开凿邗沟,秦始皇在嘉兴境内开凿的一条重要河道,也奠定了以后的运河走向。据《越绝书》记载,秦始皇从嘉兴“治陵水道,到钱塘越地,通浙江”,运河及运河文化由此衍生。隋朝大幅度扩修并贯通至都城洛阳且连涿郡,元朝翻修时弃洛阳而取直至北京。

京杭大运河完成于隋朝,繁荣于唐宋,取直于元代,疏通于明清。在漫长的岁月里,大运河经历三次较大的兴修过程。最后一次的兴修完成才称作“京杭大运河”。

京杭大运河如同华夏民族历史的载体,悠悠几千年,自然牵连着许许多多的历史人物,沉淀了形形色色的历史故事和民间传奇,这也给大运河增添了无穷的魅力。有关京杭大运河的故事汗牛充栋,我就不在此赘述了。

我赶地铁头班车进入公园西岸南门,拍第一张照片时还差几分不到七点,尚能抓住金色晨光的尾巴。邻近南门的是“运河风韵”景区,河面宽阔,波澜不惊,水如明镜,故有“明镜移舟”之说。沿岸有几处高而密的芦苇丛,在朝阳的照耀下,亮翠与苍绿相间,靓丽又沉着;芦花初白,在微风中轻轻摇曳。越过芦花望去,高台上的明镜御轩的廊亭,在晨光中现出优雅舒朗的剪影。杨柳岸的林荫步道上,阳光斜斜地投下无数道树干规则的影子,让人恍然觉得眼前仿佛是通往秘境的一条长长的梯子。

呼吸着早上清新的空气继续北行,一座曲尺形的亭廊——转角亭,从绿树中显露出来,北运河在这里拐了个大弯。再前行,就进入了“风行芦荡”景区,再回首,难觅明镜御轩的踪影了。

“风行芦荡”是一大片湿地景观,各种高高低低的水草野花,遍布在岸边宽阔的湿地中,如茫茫的芦苇,遮蔽着游人的视线,在很长一段路程中,人们只能从芦苇组成的围墙缝隙中,看到窄窄一线的运河水流。造园人体贴地设置了曲曲折折的木栈道,供游人穿行在芦苇丛中,时而四面绿植障目,如置身迷宫;时而跨过沟渠,左右野花绽放、鸟雀暗鸣;时而豁然开朗,临流远眺,遥见对岸风景。

走过西岸游船码头,跨揽月桥,就到了“月岛闻莺”景区。月岛真如一弯新月依偎在运河湾的怀抱中,给运河平添了曲径通幽的意趣。

这岛上各种林木花草葳蕤竞生,遮天蔽日,野趣横生。岛中的“湿地蛙声”小景设置,自然天成;四围茂密高耸的芦苇,梢头白花飘飘;一汪池塘多半被翠盖红花的莲花占领,剩余水面也多是萍藻漂浮,只有很少的缝隙像零散洒落的破碎镜面,反映着晶莹碧蓝的天空。

月岛山顶,建有大红色的三层露台,便于游人凭高远眺。拾阶而上,登上高高的月岛观景平台,纵目四望,只见西、北两面绵延的城市尽头是燕山余脉,遥遥如黛;东面崭新的高楼勾画出错落的天际线,宽阔的大运河静静地向南流去,仿佛在无言地诉说着已逝的岁月。

几场不大不小的雨刚刚下过,酷暑消尽,北运河的秋色登场了。芦花已雪白,芦叶黄绿斑驳,爽风过处,飒飒秋声在河面飘响,登高人不由得心襟为之开阔,同时不免遐思绵绵,情牵古今。

午后小憩,再游东岸。越河西望,西岸绵延着高高低低的苍翠林木,林木中间最高处,大红的月岛观景台格外引人瞩目。台下近河处露出邀月桥,桥下是层层叠叠的荷叶,泛着光的荷叶连着静静南流的运河水。

行至“银枫秋实”景区的漕运码头,已经是日薄西山了。夕阳给牌楼、灯塔、石狮和水中的游船,都镶上了金红色的光边,整个码头在蓝天彩霞的映衬下,更加古朴而神秘;运河上的縠文涟漪也变得五彩斑斓,十分瑰丽。

天色渐暗,落日晚霞里的北运河,沐浴在一片明亮的金红色中。这种美让人沉醉,整个身心都不由得融入其中,十分享受。我脑海中倏然蹦出王勃的名句,“孤鹜与落霞齐飞,秋水共长天一色”!

忽然,两岸的景观轮廓灯亮了起来。刹那间,在蔚蓝的天幕下,地上、林间、水面,闪烁着无数彩色的星光,星光中高处的观景台,低处的亭廊,水上的游船,都显现出与白天不一样的美,因为夜色和灯光给它们平添了几分妩媚和神秘。

大运河水带着白天的灿烂和夜晚的斑斓,依旧默默地流去。从古流到今,大运河见证着我们民族几千年的历史和文化的变迁,寄托着先辈和今人多少殷殷的情和梦啊!

美丽的大运河,美丽的夜色,使我久久伫立,舍不得离开。夜宿运河边,翌日清晨又赶早拍了“月岛闻莺”的日出,登上观景台后才离去。大运河,我还会再来领略你的风采和底蕴……

作者系农业农村部管理干部学院退休干部

提示信息

提示信息