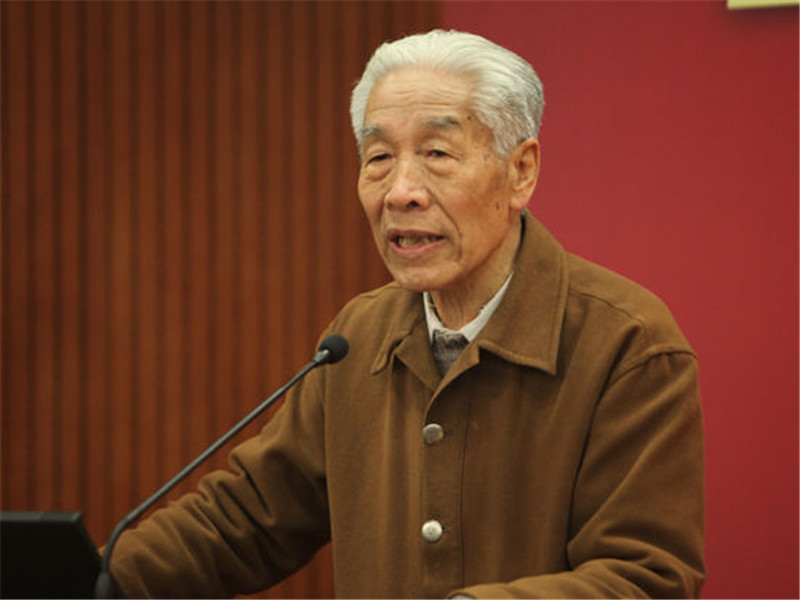

北京的3月已经步入初春的季节,伴随着和煦的春风,我们走进离休老人郭书田的古朴房间,见我们到来,已入耄耋之年的郭老起身相迎,慈祥厚道的笑容,让人如沐春风。沏一杯红茶,氤氲热气、袅袅浓香。没有任何客套和寒暄,郭老就像老朋友见面一样,用他浑厚有力的声音侃侃而谈。“去年,我去邢台金沙河面粉公司考察,作为全国最大的面粉加工厂,他们探索的‘龙头企业+合作社+农户+职业农民’模式,为农业转型升级开创了一个新模式…”不觉间,1个小时过去了,郭老作为“三农”老学者的形象逐渐立体起来,其知识承载量如此厚重,让我们内心的崇敬之情逐渐升腾起来。

深入基层,脚踏泥土才有根

郭书田是内蒙人,20世纪50年代在北京农业大学从事教育行政工作,60年代到农垦部工作,“文革”中到江西农村种了四年水稻。70年代末始,先后在国家农林部、农垦部和农业部从事政策研究工作。1992年8月,郭书田从政策体改法规司司长岗位上离休。40年的学业和职业生涯,他始终围绕一个“农”字。

为“三农”事业劳累大半辈子的郭老,本想离休后颐养天年、安享晚年生活,然而短暂的清闲后,当国际国内理论研讨、学术会议邀请函,各种学会协会理事会、各高校聘书纷至沓来,郭书田才意识到他的离休只是官场身份的卸去,而作为老专家的身份,承载40年来在“三农”领域的厚重经验,他的使命仍在延续,他的一生也注定与“农”无法割舍。

他开始以专家学者的身份,踏上“三农”这片宽广厚实的土地上。离休的27年来,他的足迹踏遍了包括香港、台湾在内的30个省、直辖市、自治区以及新疆生产建设兵团,深入农村调查研究,拜农民为师,了解民情,反映民意,集中民智。据不完全统计,郭老先后走访了上百个地级市,上千个县、乡、村和农户,56个民族调查过2/3以上。平均每年走访20多个省份、调研30余次。

郭书田常说:“农村是个大学校,有取之不尽、用之不竭的源泉,只看书本,没有实地的接触,有些事情还是浮在表面上。只有眼睛向下、走进基层、深入农户,才能了解原汁原味、不加修饰、货真价实的素材,为政策研究提供‘营养原料’”。

至2018年,郭书田累计编著出版农村经济专著48部,撰写各类研究文稿1600多篇,编印农村改革发展文集25卷,主持的研究会编印内部刊物《通讯》463期,主持国内外专题研究54项,向中央及有关部门领导提出有价值的政策建议166条。至于在他离休的27年间,总共写过多少调研报告、走过多少路、做过多少学术报告,恐怕连郭书田自己也难以统计了。

“她比离休前更忙了!”郭书田的家人说。

“老郭是一幅永不停歇的陀螺。”部离退休干部局东大桥活动站康亚军站长评价。

每一次离家调研背后的艰辛我们无法想象,也许只有郭老自己能够体会。在一本《自叙记》中详细记叙了他遇到的危险:一次前往新疆兵团调研,飞机起飞后不久遇到强雷阵雨,为不影响考察计划,机长冒险高飞1000米以上,艰难越过了雷区;一次在开车向库尔勒行进中,遇到强劲龙卷风,无法躲开,险些发生翻车飞天事故;一次去海南出差,汽车为绕开鸭群,失控滑落15米深沟,郭老脑体出血,当场昏迷;在农村调研遇到毒蛇,在水田中几分钟竟吸附13条蚂蟥……

今天,已经89岁高龄的郭书田身体已经略显颤巍,但对“三农”事业依旧执着,虽不能亲身至基层,但经常打电话到农户家了解情况,工作人员依旧每周帮他打印厚厚的手写稿。去年结合改革开放40周年,撰写《纪念农村改革40周年——戊戌献言》,包括5个专题,编印了7部庆祝改革开放40周年系列文稿,撰写文章51篇,参加部内外会议9次。

离休的27年来,老共产党员郭书田始终走在“三农”理论的最前沿、从未落伍,因为从一生就没有离开过“农”字的他深深地明白,树高千尺必有根,走进基层广阔天,泥巴地才是“三农”人的营养之源。

为民建言,百姓心中树口碑

“我出身于农村,学的是农业,对农民有一种不可割舍的天然情感。”郭书田饱含深情地说道,“农民是中国最大的弱势群体,也是最可爱、最坚韧、最具有创造力的群体。”

郭书田一直关注政策跟农民的关系,离休后为解决农民负担重问题奔走。本世纪初,在基层调研中农民有一句话:“头税轻(农业税站产值的3%),二费重(村三提、乡五统),各种摊派无底洞”,还有难以计数的“两工”(义务工和劳动积累工),让农民叫苦不迭。郭书田多次向中央领导同志反映,采取治本措施,期间,对有关部门酝酿加征特产税、什一税等提出了坚决反对意见。直至党中央决定免除农业税费,告别了延续两千年的皇粮国税,真正减轻了负担,受到农民欢迎,他为此而振奋。

时代在变化,新问题呈现,郭老的步伐依旧没有停下。“城乡二元结构是困扰农业农村发展的体制性障碍,显性的工农业产品剪刀差消除了,隐形的剪刀差依然存在。”郭书田讲道,“当前生产资料价格上涨迅速,基本上抵消了国家农业政策补贴,同时农民的医疗、教育等生活成本依然较高,这一点必须得到关注。”郭书田详细记录了基层农民一年来的收入支出情况,形成报告并向相关部门反映。

多年来,郭老一直关注农民在城市化中的权益问题。“土地城市化,农民却没有市民化。改革开放以来,城市发展占农地1亿多亩,2亿多离乡农民的权益却没有保障,成为‘两栖’农民。”“2018年,全国土地出让金高达6.5万亿,多数成为地方财政收入,反哺农村农民的却不多,收取的耕地占用税并未达到占补平衡。”为解决这一问题,83岁郭书田再次挂帅,主持研究农村土地集体所有权有效实现形式立法——社区土地股份合作社法,提出了土地财产权直接落实到户等一系列建议,并写信给全国人大领导,建议将农村股份合作社列入立法计划。2015年,关于实行股份合作制立法的建议得到重视,全国人大、原农业部有关领导作了赞同和支持的批示,在中央有关文件、法规和领导人讲话都有涉及,一些地方出现了“土地产权变股权,农民变股东”的可喜现象,为解决农民主体地位“虚化”及土地流失的问题创造了可贵的经验。

在农言农、在农为农。正是割舍不掉的“三农”情怀,才使郭老始终将农民的幸福感和获得感作为终身使命,为农民说话办事,为农业农村建言献策。农民心中的这杆秤,也必将承载起这位老学者沉甸甸的份量。

关心青年,传道授业甘为梯

郭老十分关心青年人的成长,离休后受到10多所大学聘任做兼职教授,在给高校师生授课时,他多次讲道,培养新一代是千秋大业。要让年轻人敢于超越老师、超越长辈,敢于提出质疑,与你讲不同的观点。“长江后浪推前浪”是一件乐事,年轻人超越我们,社会才能进步。郭老这样希望他人,自己更是身体力行,做出榜样。他期望通过自己的言传身教,将中华民族和党的优良传统传承下去,将他奉献了大半辈子的“三农”事业传承下去,不至“断层”。

1990年8月,郭老主动向组织提出提前办理离休手续,理由很简单:“中央提出干部要‘四化’,年轻化是其中之一,我们要带头落实党的政策。青出于蓝胜于蓝,培养年轻干部尽快进入领导岗位,有利于青年人成长,对‘三农’事业发展有好处。”

离休后,卸去官职的郭老更还原学者本色,被青年学者贴切地称为“一部‘三农’历史”。桃李不言、下自成蹊,越来越多的讲学邀请纷至沓来,郭老就算再忙也大多欣然前往。在他看来,外出授课不只是“传道授业解惑”,这是输出,而在与台下学生交流的过程中,更有输入,能起教学相长之作用。郭老平均每年在全国各地培训授课近20次,最多的一年达到47次。他备课秉持自己一贯严谨务实的作风,力求做到“三言三有”(即言之有物、言之有据、言之有理),理论充实准确,案例生动鲜活,措辞通俗易懂,他的课都深受学生欢迎。

2008—2013年,中国老教授协会接受教育部委托,在京内外高校开设“中国国情与青年历史责任”国情教育课,郭老受邀负责农业专题。每年4所,他跑遍全国20所高校,以《中国农民与社会主义新农村建设》为题,讲述农民的贡献与农业农村的变革发展,其实更多的,还是与大学生分享青年人在“三农”事业中应该承担的历史责任,累计383所高校师生通过网站收看他的讲座。郭老向来主张青年学生“走出象牙塔,跨进篱笆墙”,到农村去、到基层去,投身社会主义新农村建设,贡献自己的力量,健康成长。2009年,他在《中国大学生“村官”发展报告》上作序,并于2012年亲自编印了《论大学生“村官”》,对越来越多的青年学生自愿投身“三农”事业表示赞赏,认为这是一次难得的体验中国国情的锻炼机会,是一次新的“长征”。

心中有党,风雨兼程终不悔

说起党,说起组织,这位拥有67年党龄的老党员总有一种浓到化不开的感情。受刘少奇《论共产党员的修养》一书影响深远,长期在党的教育下,一切服从组织的安排,大半辈子都在为党和国家的“三农”事业奔走呐喊。

郭老在工作中始终不忘自己的党性原则,熟悉郭老的人都说,求真务实、勤于思考是郭老最大的特点。郭老向来反对说大话、空话、套话,坚持说真话,反映真实情况。反对迷恋本本主义和浮躁风气,做研究严谨慎重,在实践中反复求证推敲,创新有中国特色的发展模式,从不发表不成熟的意见。在外调研,他严于律己,坚决反对超标准接待和应酬,每到一地就与农民打成一片,结交朋友。

离休不褪色,郭老始终没有忘记自己身为一名共产党员的基本责任与义务。日常生活中,郭老非常注重学习政治理论,及时、全面掌握党和国家的重大改革政策,使自己思想不落伍、观念不落伍、行动不落伍,始终站在时代前沿。除了业务著作,他先后主编或参与著编《中国农村基层党支部书记手册》(上下册)、《永远跟党走》《弘扬党的优良传统》等多部著作,还会不定期在离退休干部支部中为大家作形势和“三农”报告。他严格要求自己,准时参加每月一次的支部学习活动,并成为离退休干部读书组的骨干。在抓好自身学习的同时,关心其他老同志的学习,思考如何根据老党员特点加强党支部的政治建设,关注整个组织的发展。离休后,郭老多年被评为部机关和老干部系统的优秀共产党员,但他总是谦虚地说:“我是沧海一粟,微不足道,受之有愧,只不过起了点儿‘拾遗补短,敲边鼓,游击队’的作用而已。”

回归家庭,郭老一直说:“我是一个不称职的父亲,不称职的丈夫,我最对不住的是我的家人。”相对于他对“三农”事业的痴情,郭老此话非虚。2003年,京城“非典”肆虐,郭老难得在家待了些日子,提笔给孙子松松和涛涛写下十点寄语:“是曰不卑,是曰不辱,是曰不怠,是曰不骄,是曰不奢,是曰不虚,是曰不畏,是曰不邪,是曰不欺,是曰不孽。”这“十曰”寄语,是这位老党员优良作风一辈子的真实写照,也是笃厚家风的一种传承。

一次郭老病重住院,趁着病房里只有他们夫妻俩,他对爱人孙美莉说:“等我俩哪天生命走到尽头了,就把身体捐献给国家。一不开追悼会,二不搞遗体告别,三不发生平,四不置新衣。”这位老党员在病榻上仍不忘奉献的朴实感情,令人动容。

2019年是特殊的一年,新中国成立70周年,郭老奉献“三农”事业也已70年了。经历过抗日战争、解放战争以及新中国成立以来的几个时代,作为开国大典的亲历者,回想起1949年10月1日天安门广场上的情景,这位老党员仍感热血沸腾,感慨颇多,当时的场景仿佛历历在目。老党员郭书田如此评价自己:离休前我是党的一个小兵,离休后我是党的一个老兵。党给我了一切,注定一辈子无怨无悔跟党走。这就是郭书田,一名老党员真挚感情和崇高梦想。

(通讯员 王海鹏 逯丁菲)

提示信息

提示信息